施工事例

works

屋上の鉄部塗装、および玄関庇の補修・塗装の事例 | サビや剥がれを改善 神戸市東灘区

2022.02.16

-

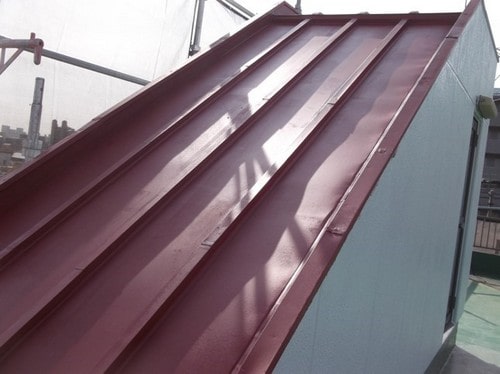

before

-

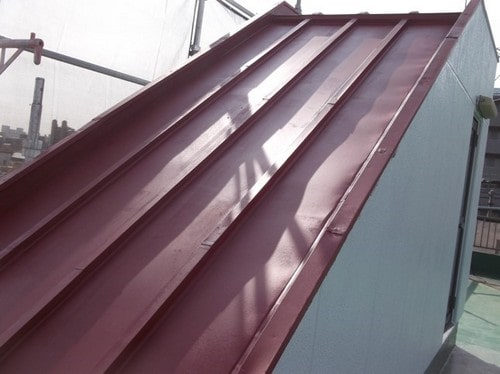

after

神戸市東灘区のT様より、「外壁の塗り替えを考えているので、建物全体のメンテナンス工事をしてほしいです」とご依頼を受けました。

現地調査の結果、特に劣化が進んでいたのは、まず屋上の鉄部です。

斜めに施工された鋼板(こうはん)が、かなり錆びていました。

そしてもう1箇所、はっきりと劣化が見てとれたのが、玄関の庇(ひさし)です。

既存の塗膜層が、広範囲で剥がれてしまっています。下地のボードには、水が滲(し)みた形跡がありました。

屋上の防水工事については、最近やりかえられたそうですので、今回行うのは建物全体の改修工事のみです。

この記事では、特に劣化がひどかった、屋上鉄部および玄関庇の補修・塗装工事の流れをご紹介します。

基本情報

- 費用

- 約25万円

- 工期

- 約1週間 約8人工

施工内容

- 足場組み

- 洗浄

- 屋上鉄部 ケレンがけ

- 屋上鉄部 サビ止め材を塗布

- 屋上鉄部 ウレタン樹脂塗料を塗布

- 玄関庇(ひさし) 既存の塗膜層を捲(めく)る

- 玄関庇 下地材(ボード)はり

- 玄関庇 プライマー材を塗布

- 玄関庇 防水材を塗布

- 玄関庇~天井部 塗装

屋上鉄部塗装および玄関庇(ひさし)の補修・塗装の流れ

では、今回の工事の流れを紹介していきます。

-

足場組み

今回の記事では特筆しませんが、外壁全体の補修工事も行うため、建物を囲うように足場を組み立てました。

現場は住宅街にあり、周囲の道幅は狭めです。

聞き込みの結果、「(建物の周りは)通勤のために、午前9時ごろまで車の通行が多くなる」とのこと。

そのため、足場の材料を運び入れるためのトラックは、午前9時以降に停めました。

“道幅が狭くなることによるご迷惑は、最小限に抑えるべき”という考えからです。もちろん、安全面の配慮でもあります。

なお、駐車中はガードマンを配置し、歩行者や車を安全に誘導しました。

-

洗浄

直通で雨漏りするような箇所がないことを確認してから、高圧洗浄を行いました。

上の写真は、屋上・鉄部(鋼板)の汚れを落としている様子です。

-

屋上鉄部 ケレンがけ

鋼板の表面は、サビでザラザラの状態。やすりをかけて、サビを落としながら表面を磨いていきます。これが「ケレンがけ」と呼ばれる作業です。

この作業を丁寧に行うことで、後に塗るサビ止め材などの塗料の“持ち”が良くなります。

-

屋上鉄部 サビ止め材を塗布

ケレンがけにより、表面が滑らかになった鋼板に、サビ止め材を塗布しました。

今回の鋼板が特にサビていた原因ですが、“鋼板そのものが古いタイプで、サビに弱いものだったから”だと考えられます。

最近の建物で使われる鋼板は、「ガルバリウム鋼板」など、サビに比較的強いものです。

しかし、ガルバリウム鋼板が開発される前の鋼板については、含有されるガルバリウムの比率が少なく、どうしてもサビやすい傾向があります。

-

屋上鉄部 ウレタン樹脂塗料を塗布

サビ止め材の塗布後は、鉄部と相性がよく、“持ち”やすいウレタン樹脂系の塗料で、表面を仕上げました。

屋上鉄部の作業は、これで完了です!

-

玄関庇(ひさし) 既存の塗膜層を捲(めく)る

続いては、玄関庇(ひさし)の補修および防水塗装作業です。

まずは既存の塗膜層を、すでに剥がれている箇所から一旦捲(めく)れるだけ捲りました。

通常、“ハの字”のように角度がついている庇は、下地をモルタルやカラーベストにして塗装することが多いです。

しかし今回のお家では、ボードをはってそのまま普通(防水性能を持たない)の塗料で、仕上げてありました。

結果、そもそも表面が水に弱いうえ、ボードと笠木・水切りの取り合い部などから水が回りやすくもなり、塗膜層はどんどん剥がれていったようです。

今回の補修および塗装では、ここを改善していきます!

-

玄関庇 下地材(ボード)はり

新しい下地材には、ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)を採用しました。

「またボードを下地にするなら、今までと同じように劣化するのでは?」と思われるかもしれませんが、今回は細部の仕上げや、塗布する塗料が違います。

まずは、ボードをはったところの仕上げ方についてです。

従来は、ボードと庇の笠木・水切りの間が隙間だらけでしたが、今回はシーリングできちんと隙間を埋めています。

ボードを固定しているビスの穴(ビス頭)も、小さいですが雨水の浸入口になりうるので、隙間同様にシーリングで埋めました。

-

玄関庇 プライマー材を塗布

後の塗料をよく密着させるために、庇全体にプライマー材を塗布しました。

-

玄関庇 防水材を塗布

プライマー材の塗布後、ポリマーセメント系の防水材を塗布しました。

塗膜層に、防水材が1つ入ってくることが、かつての庇の塗装から大きく改善されたポイントです。

庇の表面から水が滲みて、(工事前の状態のように)べろっと塗膜層が剥がれる現象は、防水材を塗ることで防ぐことができるでしょう。

なお、ポリマーセメント防水材は固めにすると、庇でもなるべく垂れてこずに綺麗に塗ることができるので、そうしています。

-

玄関庇~天井部 塗装

庇および天井部に、通常の塗装を施します。

これにより、見た目もすっかり綺麗に整えられました。

以上をもって、屋上鉄部および玄関庇の補修・塗装工事は完了です!

まとめ

お客様は、従来の庇の塗り方と、今回の庇の塗り方の違い(防水性能があるかどうか)の説明を受け、「これならしばらく塗装が剥げることはないんですね!」と、安心してくださいました。

この現場に限らず、劣化の原因を見極めて、「どうすれば同じ問題が起きにくくなるのか?」を考えて施工に工夫を加えることを、当社『ヤマナミ』は大切にしています。

神戸市東灘区で鉄部塗装などをお考えなら実績豊富な『ヤマナミ』にお任せください!