施工事例

works

屋上の防水層に膨れが!通気シート+ウレタン塗膜防水で改善 大阪市住之江区

2021.11.25

-

before

-

after

大阪市住之江区のH社様より、「以前から雨漏りが続いていて困っています」とお問い合わせがありました。

建物内では、あらゆる箇所から雨漏りが発生しており、どこか一箇所の劣化ではなく、外壁や屋上の全体的な劣化が原因だろうと考えられます。

そこで、足場を組んだうえでの外壁補修工事・屋上のウレタン塗膜防水やり替え工事を提案しました。

今回の記事では、屋上のウレタン塗膜防水のやり替え工事(通気シートあり)について、詳しくご紹介していきます。

基本情報

- 費用

- 約40万円

- 工期

- 約1週間 約14人工

施工内容

- 既存のウレタン塗膜防水層 脆弱部のはつり

- 既存のウレタン塗膜防水層 はつり箇所の補修

- 立ち上がり部分・架台部分などの下地調整

- 改修ドレーン取り付け

- プライマー材の塗布

- 通気シートはり

- 脱気筒の取り付け

- ウレタン防水材の塗布 1層目~2層目

- トップコート材の塗布

今回の屋上ウレタン塗膜防水工事の流れ

では、以下で今回の工事の流れを説明していきましょう。

-

既存のウレタン塗膜防水層 脆弱部のはつり

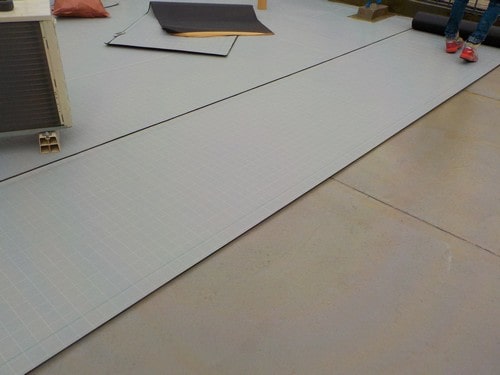

屋上の元々の防水は、ウレタン塗膜防水(シートはなし)でなされていました。

上記の写真は、もうはつった後のものですが、はつる前は水が入って膨れていました。

その付近の塗膜の接着は弱っており、放置すればするだけ雨漏りがひどくなるおそれがあります。

上記のように既存塗膜が脆弱になっている部分は、カッター・スクレイパーを用い、無事な塗膜を傷つけないように注意して、切り取りました。

-

既存のウレタン塗膜防水層 はつり箇所の補修

既存のウレタン塗膜をはつった箇所は、他の床と比べて凹部となっています。

そこへ、補修用のセメントをすり込んで、周りと平滑になるよう調整しました。

-

立ち上がり部分・架台部分などの下地調整

今回行うウレタン塗膜防水工事には、通気シートを使います。

しかし、屋上の手すりの架台部・壁の立ち上がり部分にははりません。

ここへは、水性エポキシ樹脂製の下地調整材を塗布しておき、後の工程(ウレタン防水材の塗布)に備えます。

-

改修ドレーン取り付け

防水層と雨樋をつなぐ素材であるドレーンを、改修しています。

改修ドレーンの内側に雨水が入れば、当然ながら雨漏りリスクが発生しますので、シーリング等でしっかり隙間を閉じます。

-

プライマー材の塗布

ローラーを使い、プライマー材を均一に塗布しました。

プライマー材を丁寧かつ均一に塗ることは、後のシートや防水塗料の密着性を上げることに繋がります。

-

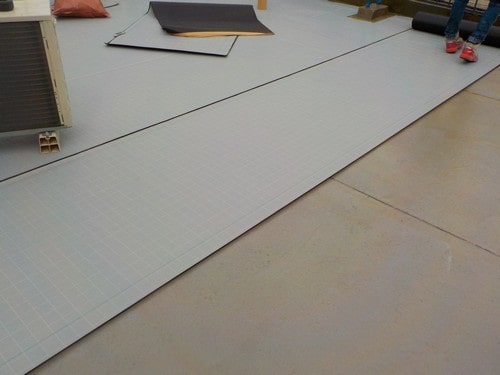

通気シートはり

(工事前の)既存防水層と違うのは、通気シートが間に入ることです。

この工法を、通気緩衝工法とも呼びます。

既存のウレタン塗膜が膨れたり、水が廻ったりしたのは、下地のモルタルと防水層が密着していることにより、湿気が逃げにくくなってしまっていたためです。

通気シートをはり、後述する脱気筒も取り付けることで、湿気がこもることが原因のウレタン塗膜の劣化を防ぐことができます。

シートの端は重ねてはるように作られているので、シートのあいだに隙間はありません。

この工程においては、立ち上がりのキワまではシートをはらないことがポイント。

少し“逃がし”を作って端部用のテープで処理し、立ち上がりとシートの隙間から雨水が入ってくるトラブルを防ぎます。

-

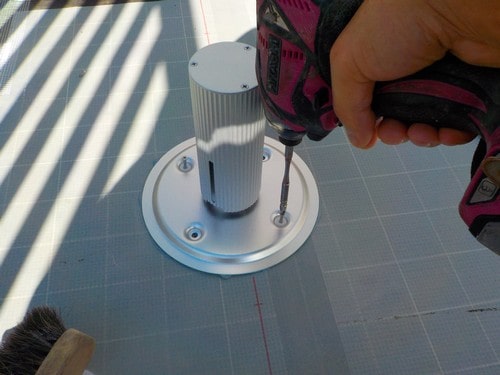

脱気筒の取り付け

これまでの屋上にはなかった、脱気筒を取り付けました。

脱気筒には、屋上の下地と防水層の間に発生した水蒸気を逃がす役割があります。

陸屋根では、50~100㎡に1個の間隔で付けることが一般的です。

-

ウレタン防水材の塗布 1層目~2層目

ウレタン塗膜の1層目を塗布します。

ウレタン塗膜の塗布方法は、他の材料の塗布方法とは少し違います。

例えばローラーも、普段のように薄く均一に塗る感覚で使うのではなく、コテのように広げる感覚で使います。

ウレタン塗膜の2層目を塗布します。

架台や立ち上がり付近へは、他の広い部分を塗るのとは違う、専用のウレタン塗料を選んでいます。他の材料よりも、液体が少し硬めです。

-

トップコート材の塗布

仕上げに、トップコート材を塗布しました。

以上をもって、屋上のウレタン塗膜防水(シートあり)のやり替え工事は完了です。

外壁の補修工事も完了後、雨漏りは無事に止まりました。

まとめ

ウレタン塗膜防水には、「工期が短い」「既存の防水層への重ね塗りが可能」など、多くのメリットがあります。

しかしその一方、シートを使わない密着工法の場合には、下地から発生する蒸気やどこかから廻ってきた湿気が逃げづらく、今回の現場のように防水層が膨れて破損するケースが少なくありません。

「屋上のウレタン塗膜防水がボロボロになり、雨漏りもしている」という場合は、ウレタン塗膜防水を今まで通りにやり替えるのではなく、通気シートを挟んでやり替えることをオススメします。

大阪市住之江区で屋上のウレタン塗膜防水のやり替えを行うなら『ヤマナミ』にお任せください!